类器官的前世今生

窥一斑而见全豹,观滴水可知沧海。见微知著并非天方夜谈,类器官研究早已将这种智慧运用到极致。

顾名思义,类器官即类似于真实器官。科学地讲,类器官是由干细胞或者从病人身上提取的肿瘤组织在特定的3D体外微环境下自组织发育而来的、高度模拟体内真实器官特征的小型化的体外器官模型。因其可以在很大程度模拟目标组织或器官的遗传特征和表观特征,在器官发育、精准医疗、再生医学、药物筛选、基因编辑、疾病建模等领域都有广泛的应用前景。2013年,类器官被《科学》杂志评为年度十大技术。2018年初,类器官被评《自然·方法》评为2017年度方法。

类器官技术近些年来发展迅猛,取得了许多令人振奋的成就。2020年9月,来自日本Lee J. 等人成功制作出可以自主搏动的心脏类器官,结果发表在《自然·通讯》杂志上。类器官究竟起源何处,在过去的几十年来又经历了怎样的发展,本期西方科技史将与你娓娓道来。

类器官的起源——自组织现象

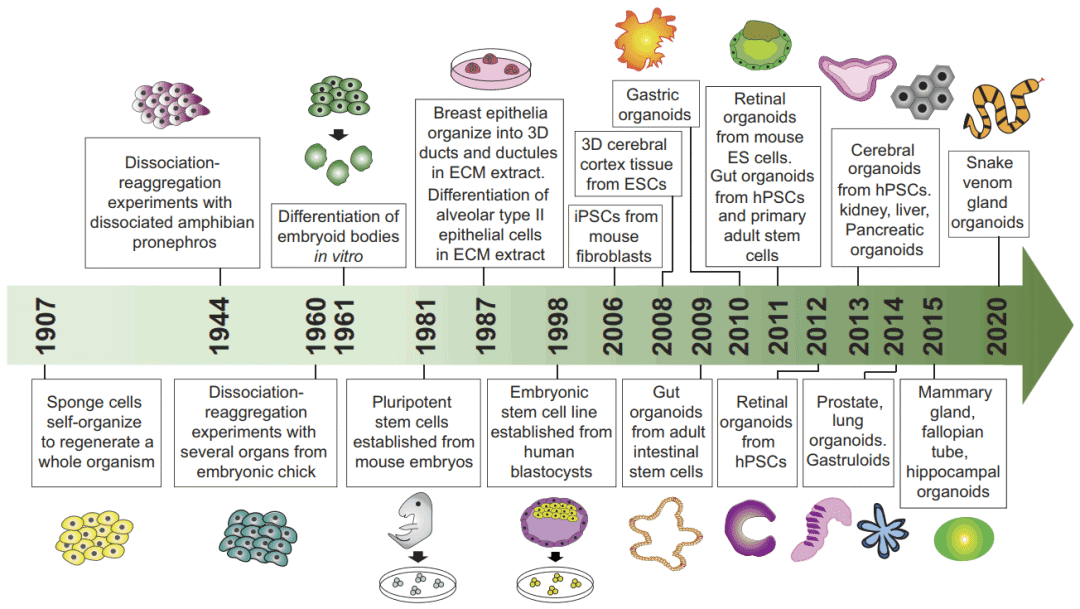

类器官的起源可以追溯到1907年,当时44岁的美国贝克罗莱那大学教授威尔逊 (H. V. Wilson)发现通过机械分离的海绵 (sponge) 细胞可以重新聚集并自组织成为新的具有正常功能的海绵有机体,他的研究结果于1910年发表。

生活在海洋中的海绵

海绵是生活在海洋里的世界上结构最简单的多细胞动物之一,没有头、尾、躯干、四肢的分化,不存在神经或者器官,是十分原始的动物。通过鞭摆动泵入海水获得氧气与养料。虽然最终取得了成功,但威尔逊的研究并非一帆风顺,在研究波弗特港附近常见的一种海绵时,他在实验记录中写到:“将样品切成碎片并按照之前流程操作后,细胞和细胞团正常地进行了融合,但是组织不久便开始死亡。”

威尔逊教授实验记录原文

威尔逊教授实验记录原文

对于这项研究的意义,原始文献中并未做天马行空的畅想,只提到这可能是该种生物应对恶劣自然环境的策略。文中还提到真枝螅属和笔螅属存在类似现象。威尔逊可能也不会想到,当时的发现会成为未来类器官技术发展的源头。事实上,威尔逊的研究证明了成年的有机体在无需外界帮助、无需从特定的解剖学阶段开始,也具有完整的信息并可以成功发育成新的有机体。时间来到1950年,一些实验室开始使用和威尔逊同样的方法,将组织剪碎后让其重新聚集并自组织,进而探究脊椎动物这样的高级动物是否同样可以进行自组装。美国科学家阿伦·莫斯卡那发现破坏原有拓扑结构的鸡胚细胞团能够重新自组织成原有结构。其他科学家在两栖类动物中也得到了类似的结果。这些实验结果暗含了类器官区别于其他2D或3D培养技术的特质——自组织 (self-organization).

自组织的概念或许最早来源于德国古典哲学创始人康德,康德在《判断力批判》中提到,“在这样的自然产物里,每一‘部分’的存在都是为了整体的存在。这个‘部分’可以相互产生其他‘部分’。只有在这些条件下,才能被称作一个有组织的或自组织的存在,才能被称为物理的目的 (physical end). 这种观点似乎与英国演化理论学者理查德·道金斯《自私的基因》中的论断相矛盾,道金斯提到,生物可能会做出一些看起来是“利他”的行为,但实际上基因本身决定生物体要以延续自己的生存为目的,即“利己”。这实际上涉及到分析尺度的问题:康德的看法可以用在一团细胞上,而道金斯论断主要用于种群中的一个个体上,前者的尺度更小。换句话说,道金斯的理论中,基因的自私需要借助人或者其他物种的个体来作为基因机器来寄生,当小于这个单位时,会出现诸如量子力学不连续的现象,这个理论便不再适用。康德和道金斯观点的不同很可能是由于定义域不同。

言归正传,自组织是一个存在于多个领域的术语,指系统的整体秩序产生于原本无序的系统局部间的交流,物理中的相变、化学中的结晶、生物中的蛋白质分子折叠都属于自组织现象。对于类器官领域来说,自组织更是不可或缺,细胞如何从任意的、非人为精准设计的状态发育成具有器官特征、基因和表型特点的类器官呢?细胞的自组织在其中发挥了至关重要的作用,例如2019年发表在《自然》杂志上的文章指出,单细胞的自组织行为在肠类器官由镜像结构发育至非镜像结构的过程中发挥重要作用。诗意的说,细胞们就像是装了发条,只要给予适宜的培养条件,他们总能各司其职,发育成类器官。

干细胞技术的发展

对类器官技术而言,另外一个十分关键的契机是干细胞技术的发展。干细胞想必大家并不陌生,很多人对于干细胞的第一印象都是来源于媒体中对于血液疾病造血干细胞移植疗法的介绍。2021年1月28日,国家科学技术部发布“十四五”国家重点研发计划,“干细胞研究与器官修复”被列入其中。《指南》指出,干细胞研究与器官修复的几个重点方向包括:干细胞命运调控、基于干细胞的发育和衰老研究、类器官与人源化动物模型等六个重点方向。其中,类器官与人源化动物模型聚焦严重影响我国人民健康的重大难治疾病,包括恶性肿瘤,心血管、呼吸和神经系统疾病和代谢病等,拟建立包括类器官在内的多种疾病模型,以发掘疾病诊疗新靶标,探索诊疗新策略。2021年两会召开之际,上海市政协常委陈芳源、全国人大代表李振国等都对我国的干细胞治疗发展建言献策。干细胞在2020年取得跨越式发展之后,在2021年踏上发展的快车道。

近年来火热的干细胞研究,主要开始于上世纪末。1987年,A. J. Friedenstein发现间充质干细胞 (Mesenchymal Stem Cell, MSC). 1998年,美国生物学家James Thomson首次分离得到人胚胎干细胞。2007年,Thomson教授成功制造出人诱导多能干细胞 (induced Pluripotent Stem Cells, iPSC). 如今,绝大多数类型的非肿瘤来源的人源类器官均可由MSC或iPSC发育而来,干细胞研究的飞速进展为类器官研究带来新的活力。

James Thomson (by Jane Gitschier)

近十余年类器官的发展

当代类器官的发展成果,主要集中在近十余年。

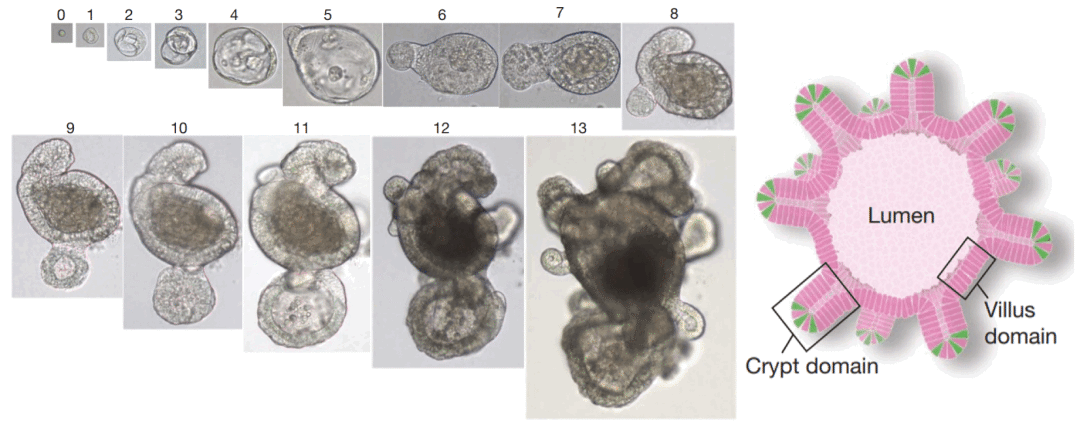

由单个肠干细胞发育而来的具有肠结构的类器官

2011年,由人多能干细胞和原代成体干细胞发育而来的肠类器官被成功制作。

同年,由鼠胚胎干细胞培育而来的视网膜类器官被首次成功培育。

2012年,由人多能干细胞发育而来的视网膜类器官成功培育。

2013年,由人多能干细胞发育而来的脑类器官被成功培育。肝、肾、胰类器官被成功培育。

2014年,前列腺、肺类器官被成功培育。

2015年,乳腺、输卵管、海马体类器官被成功培育。

……

2020年,蛇毒液腺类器官被成功培育。

类器官发展历程

(Claudia Corrò et al. Am J Physiol Cell Physiol, 2020)

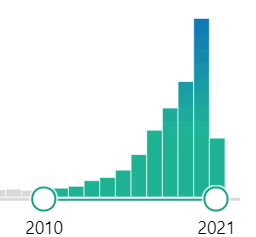

2010-2021年类器官相关文章数量柱形图 (Pubmed)

类器官研究亟待解决的问题与前景